版权归作者所有,任何形式转载请联系作者。

作者:优游(来自豆瓣)

来源:https://www.douban.com/note/787712173/

我读书那会,小学五年,初中三年,加起来一共是八年时间。虽然大家看着课本上写的九年义务教育犯过嘀咕,但是寻思着小学之前还念过一年左右幼儿园,那时候家长们还习惯性地叫做育红班,凑起来也是九年没错。那时候,英语从初中学起,小学没有。等我读了高中,看到堂弟的小学英语课本,以及他在西瓜watermelon旁边标注的我吃么来,才知道后来英语学习从小学就开始了,小学也变成了六年。

小学毕业后的那个暑假,胡同里有小伙伴去上了英语培训班,不知道是算笨鸟先飞还是先发制人,总之是抢跑了。当我们都躲在家里躺在凉席上吹着电风扇避暑的时候,他们已经骑自行车赶到几里之外的培训班跟着老师唱英语字母歌了。回头有小伙伴带回了好消息,说英语比汉语简单多了,统共只有二十六个字母,不比汉字成千上万,所以不用担心。他说得很认真,不像是在开玩笑,我也跟着将信将疑地点点头。

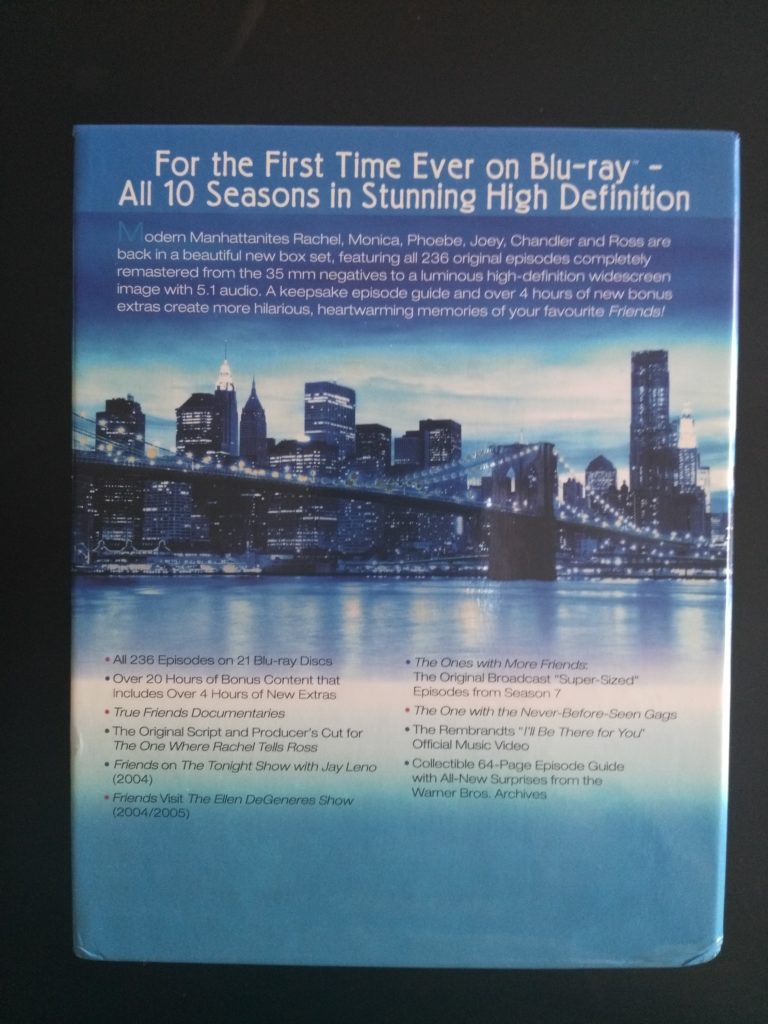

初中用的英语课本是李雷韩梅梅版,十六开,红色封面,画着一个中国女孩跟一个外国女孩站在一起傻笑。里面有吉姆格林一家,以及他家的鹦鹉poly。学了大半年以后,老师才意识到了一场误解,纠正说,鹦鹉的英语是parrot,不是poly,poly是吉姆家鹦鹉的名字。类似的误解还有圣诞节,是Christmas,不用带上Eve,带上就成了前夜。我们也不过这个节,哪里会知道这些道道。一直等到很后来,我才知道这个版本教的是英式英语,比如favourite,就比美式英语的favorite多一个字母u。没人跟我们讲这两者的不用,以及为什么初中教英式高中教美式,以至于我一度怀疑高中课本拼错了单词。

工欲善其事,必先利其器。英语老师建议大家去买播放机,插磁带那种。买糖葫芦的钱有,买播放机的钱无,像这种大开销,穷学生还是得回家申请拨款。我跟家里转达了老师的建议,家里也去镇上商店进行了认真的考察,但是在晚饭的时候,委婉地表达了东西太贵的意思,我也很体贴地表示这东西没有也可。后来想想,他们大概看的是组合音响吧,确实比一个播放机要贵得多。但是,听英语,加个低音炮在那里似乎没有太大必要。有同学家里给买对了,小小的个头,跟老师借来磁带,跑到操场上安静的地方,几个同学一起围着,放进去磁带,一按按钮,how are you, fine, thank you, and you, I’m fine too。我们都笑着说,嘿,跟老师播的一模一样呢!

在我经历的还有印象的英语老师里,有这么几位,名字都不大记得了,只能用字母代替,反正他们教的都是英语,正合适:A老师,年纪轻轻刚入行,家在县城到我们镇上教书,估计憋了一股劲儿想调回县城。上课认真,但是年轻气盛,有次占我们体育上英语,因为我们起哄结果他发火踢倒了讲桌,训了一通之后拂袖而去。他曾经遇到校门外学生发生了车祸,被大车撞倒,一起帮忙把人运到县城抢救,很自豪地跟我们描述了事发经过;B老师,他实际上是语文老师,但是初一暑假自己私下里组织培训班,除了主业语文之外也客串英语。他的empty发音很奇怪,p发得又重又长,像是泼水的泼,整个班都被带歪了。他也曾经在晨读的时候要跟我探讨奖状上“以资鼓励”的资字该怎么理解。我很茫然,语文是他教的,他不知道我又上哪知道去;W老师,资深,戴着厚厚的眼睛,有上世纪八十年知识分子的气质。他进教室找人时从来目不斜视面无表情,直勾勾盯着要找的人,俨然是来寻仇打架的。说完事,就走了,干脆利落,绝不拖泥带水。你跟他说hello打招呼,他也会hello回你,因为他喜欢学生练习英语;Y老师,高高瘦瘦,英语里混着浓浓的方言味,口头禅是prefer something to something,一遍又一遍地强调,直到你再也忘不了为止。他上课的时候,经常会莫名其妙地停下来,嘴里重复着上一句话,但是声音越来越弱,眼睛盯着一个捣乱的学生,脸上似笑非笑,看着人心里发毛。一般接下来,那个捣乱的学生,就惨了。

老师有老师的花样,学生也有。不知道从什么时候开始,学生中间流传开一句话,”我是中国人,不学外国文“。在花样繁多的厌学理由里,这一条最冠冕堂皇,而且矛头直指英语。这大概反映了初中学科里面,英语和历史,尤其是近现代史部分,不可调和的矛盾。没人会真把这句话当回事,至少当时是这样,至于现在,则不确定,未来是否会被当回事,或许有这个可能性。爱国主义是流氓的最后避难所。

某一年的夏天,我也跟同学们一样,把自己的课桌绑到自行车后座上,带回了家。三年的初中就此画上句号,从此,我们都可以听懂些英语,说上句,how are you,期待着对方回答I’m fine, thank you,and you。回家的路上,车骑得飞快,风呼呼地吹过耳旁。又是一个漫长的暑假,又要躺在家里凉席上,吃着西瓜,吹着风扇,听着树上叫个没完的知了,避暑了。